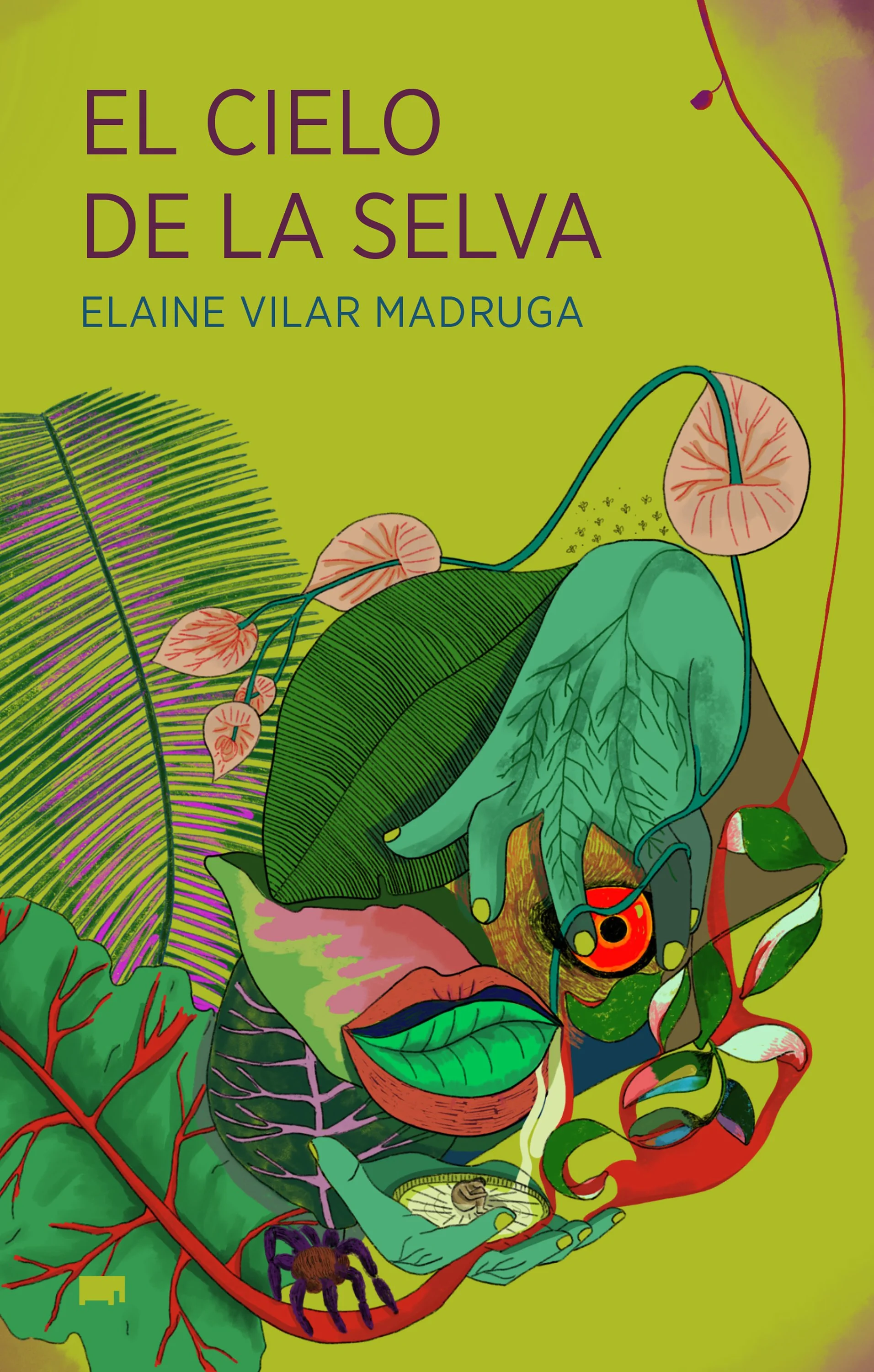

Parir, ofrecer, perder: una mirada a El cielo de la selva de Elaine Vilar Madruga

Leer esta novela requiere de un estómago fuerte. El cielo de la selva, de Elaine Vilar Madruga, me obligó a insultar a la autora cada tres páginas y al terminar de leerlo, lo lancé con repudio al otro lado de la habitación. No porque la escritura sea torpe, al contrario, porque es demasiado eficaz en su violencia: su prosa mezcla lo lírico con lo grotesco, cada imagen te abre la garganta con un machete o te reabre una cicatriz que ya había sanado. La crueldad no es un recurso decorativo, sino que está incrustada en el sistema mismo del universo de la novela. La violencia no es gratuita, es inevitable, minuciosa, cruda y atroz.

Vilar Madruga te desgarra con su historia sin ningún tipo de anestesia, te obliga a mirar lo insoportable hasta el punto de dejarte sin respiro, fatigada y sobre todo, hundida en la reflexión.

La novela se inscribe en la tradición literaria del horror corporal, el realismo mágico, y la distopía, aunque su núcleo es claramente el de un relato rural con una temática profundamente política: la maternidad forzada, la crueldad estructural sobre el cuerpo femenino, el sacrificio de los hijos al sistema y el ciclo eterno de violencia.

La selva es escenario y deidad, un poder que provee y devora, que protege y castiga, que obliga a los habitantes a vivir en una economía del sacrificio: la selva decide quién es útil, quién es inútil, y en qué momento la carne buena será entregada a sus fauces abiertas.

En el mundo de horror que Vilar Madruga ha construido en El cielo de la selva, los seres humanos no son individuos, sino carne, cuerpos reemplazables destinados a una transacción. La maternidad es un contrato impuesto, ni el útero ni lo que sale de él le pertenece a la madre. Todo, hasta lo íntimo, es devorado por quien marca la pauta del mercado: una metáfora de nuestro mundo actual, donde el sacrificio del cuerpo de la mujer y de los hijos no se hace en la boca de la selva, sino en los altares del mercado, el Estado, la familia disciplinaria y la modernidad capitalista.

En el capitalismo contemporáneo, los hijos nacen en un planeta devastado, ofrecidos a un futuro inhóspito sin haber tenido oportunidad de elegir. Son educados para convertirse en fuerza de trabajo. Desde la infancia se les enseña a amansarse y se les forma para ser productivos, internalizando la lógica de utilidad/inutilidad que en la novela se manifiesta con crudeza. También se ofrecen como carne de cañón: ejércitos, pandillas, reclutamientos forzados, migraciones peligrosas.

Ya lo decía el escritor anglo-irlandés Jonathan Swift hace casi 300 años cuando escribió varios sermones acerca de este tema, como en Causes of the wretched condition in Ireland (1726) donde critica la vanidad y el orgullo de las clases altas y su ceguera ante la pobreza que reina en su nación. Después de años de ser ignorado, Swift decide recurrir a la sátira en su panfleto A modest proposal: for preventing the children of poor people in Ireland from being a burden to their parents or country, and for making them beneficial to the public (1729), donde propone, con una ironía macabra, servir a los niños pobres de Irlanda como comida para los ingleses como solución a los problemas de hambruna y sobrepoblación. Estos niños, argumenta Swift, le proporcionarían ingresos a los adultos pobres, mientras que los ingleses de clase alta se deleitarían con un suculento menú para apantallar a sus invitados. Swift escribió el panfleto con el fin de asquear a las élites y hacerse escuchar… y es que a veces revolver el estómago de la audiencia resulta ser más efectivo que andar dando sermones. Esto parece entenderlo también Vilar Madruga quien dramatiza esta misma metáfora de forma atroz para que no podamos mirar hacia otro lado. Lo que en su selva ocurre de manera literal, aquí ocurre de manera estructural, simbólica y cotidiana. Si uno quiere seguridad y paz, debe jugar bajo las reglas del sistema: la mujer debe ofrecer «su cuerpo a cambio de la tranquilidad de la familia», los hijos fungen como cuerpos disponibles, instrumentos de negociación frente a un sistema que exige rentabilizar incluso lo más íntimo. Crías frescas para una selva hambrienta, y «nunca (hay) crías suficientes para el hambre de la selva».

Todos los que viven bajo el cielo de la selva son víctimas y verdugos, y están condenados a vagar en la perpetuidad de esta jungla, «vagar y vagar sin descanso, entre mosquitos y bejucos» allí donde el tiempo se disuelve y sus fronteras se confunden. Solo los personajes de Ananda y Romina parecen tener una eternidad un tanto menos despiadada. Ananda, reducida a perra, encerrada, animalizada, sin nombre, y desechada por tener una maternidad «inútil» y resistirse a convertirse en su hermana, es la única del linaje que parece conservar un mínimo destello de humanidad. Y Romina, la puta, quien incluso en medio de la degradación, guarda cierta ternura hacia sus hermanas putas, y en esa ternura hay resistencia. Ambas son escritas desde la segunda persona, lo cual genera una intensificación de la violencia: «tú» eres la perra encerrada, «tú» eres la puta. Ese «tú» elimina la distancia del lector, te fuerza a habitar el útero, la carne, las tripas de estas dos mujeres. Ese «tú» no te permite el refugio de la tercera persona ni de la primera persona confesional. Te obliga a ser cómplice y víctima, a mantener cierta humanidad, precaria y contradictoria, al igual que ellas.

Frente a Ananda y Romina está Santa, la madre paridora, que desea devorar a sus propios hijos, transformando la inocente expresión dismórfica de «te quiero comer» a un extremo que revuelve el estómago. La antropofagia en Santa sirve como la sinécdoque de la crueldad humana. En ella, la figura de la maternidad sagrada se subvierte en su contrario, mostrando un útero voraz. Está Ifigenia, la siguiente en línea para el sacrificio, quien no es precisamente la hija inocente, sino una moldeada por la crueldad del mundo en el que vive. Y está la vieja, la abuela, el pilar matriarcal, la que inició el ciclo, la que fue instruida en la necesidad del sacrificio, la que ya no es útil y pronto será reemplazada. La Santa, la Puta, la Perra, la Hija Sacrificada, la Vieja: arquetipos femeninos distorsionados, despojados de cualquier aura romántica, atravesados por el trauma, la supervivencia, la impotencia y el hambre.

El terror más grande en El cielo de la selva no es sobrenatural, sino corporal: no hay más horror que parir sin querer parir, ni más horror que perder a un hijo cuando se le quiere conservar. Es un terror obsesionado con el cuerpo femenino y sus múltiples metamorfosis: el descubrimiento de la sexualidad en la masturbación, el útero fértil y obligado, la menopáusica que pierde valor social, la vieja sabia que se aferra a la tradición en un cuerpo limitado y desechable. Sangre que fluye, sangre que falta: la feralidad de la selva se superpone a la feralidad de la biología.

La novela es un homenaje oscuro a las bisabuelas, abuelas y madres que parieron porque no había de otra, a las que tuvieron que realizarse abortos clandestinos; a las tías, hermanas y amigas que maternan de otras formas o deciden no maternar en absoluto; a aquellas maternidades que no son útiles para el sistema y que por ello son amordazadas.

El parto literario que Vilar Madruga hizo en esta novela es sangriento, plagado de dolor, de jejenes y de un horror voraz. No hay salvación, no hay redención, solo repetición. Solo hambre. La historia se repite como peste: como termina un episodio, inicia otro; como termina un ciclo, inicia otro. Parir, amansar, ofrecer, perder. Se cuenta la misma historia por la eternidad: el eterno retorno no como ejercicio filosófico de afirmación de la vida, sino como condena biopolítica. El pasado, presente y futuro se entrelazan en el mismo cielo de la selva; el sistema que te obligó a parir y ofrecer a tus hijos como transacción, es el mismo que te condena eternamente por aquellas atrocidades. No hay salida: los cuerpos son reemplazables, los nombres olvidados, el cuerpo que pasa de la utilidad a la inutilidad, y la humanidad, la cual es la carga más pesada y no tiene cabida en este lugar.

El cielo de la selva me obligó a insultar a la autora cada tres páginas y a lanzar el libro al terminarlo. Leer esta novela requiere de un estómago fuerte; y sin embargo, muchos ya tendrán el estómago endurecido, acostumbrado. Tal vez convenga recordar, con libros como El cielo de la selva, cómo se siente tener un estómago frágil.